Photovoltaikanlage und Wärmepumpe: Authentische Erfahrungswerte aus der Praxis

Eine PV-Anlage ermöglicht es Eigenheimbesitzern, die Energie der Sonne zu nutzen und den Strombezug aus dem Netz zu reduzieren. Allerdings unterliegt die PV-Stromproduktion natürlichen Schwankungen, die durch Wetterbedingungen, technische Faktoren und die Alterung der Module beeinflusst werden. Anhand eines KfW70-Einfamilienhauses mit 120 Quadratmetern Wohnfläche und drei Bewohnern wird die tatsächliche PV-Produktion sowie der Stromverbrauch einer Wärmepumpe aufgezeigt. Die zentrale Frage dabei: Wie viel des Energiebedarfs kann durch die PV-Anlage gedeckt werden?

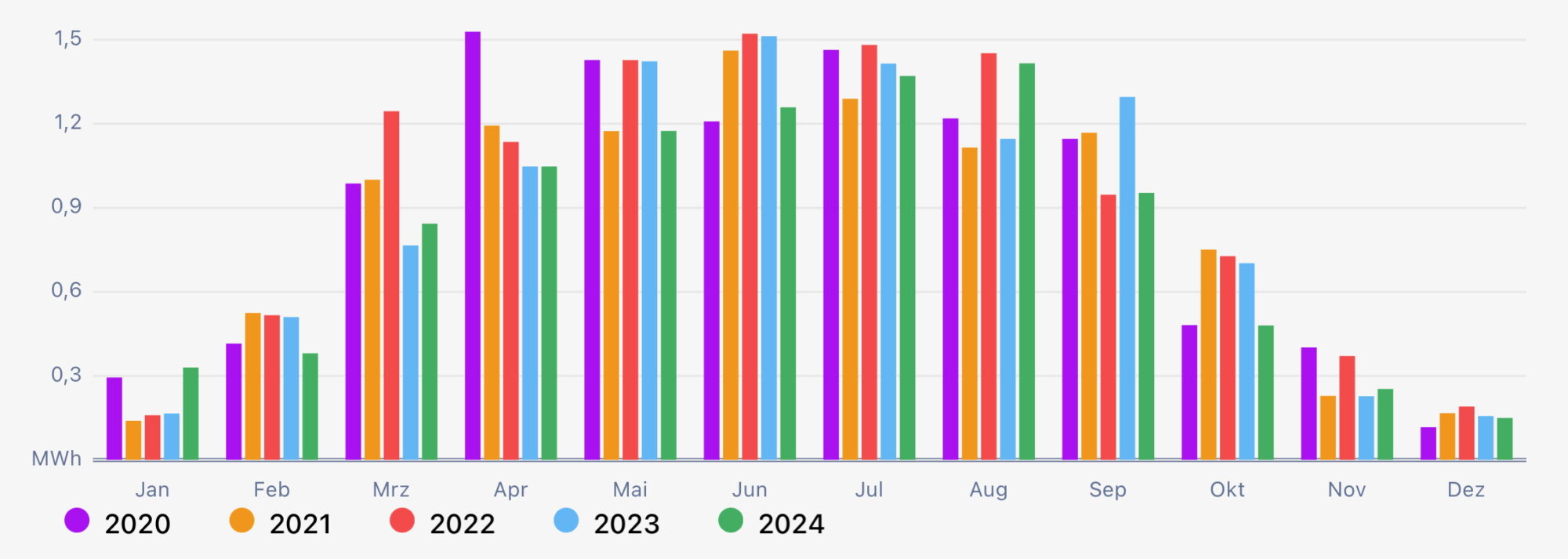

Langfristige PV-Produktion im Überblick

Die Produktionsdaten der analysierten PV-Anlage mit 9,86 kWp zeigen deutliche jährliche Schwankungen:

| Jahr | Stromproduktion in MWh | Eigenverbrauchsquote in % |

| 2018 | 11,5 | 48 |

| 2019 | 11,0 | 48 |

| 2020 | 10,7 | 46 |

| 2021 | 10,2 | 39 |

| 2022 | 11,2 | 41 |

| 2023 | 10,4 | 40 |

| 2024 | 9,65 | 44 |

Im Durchschnitt produzierte die Anlage zwischen 2018 und 2024 jährlich 10,66 MWh. Im Jahr 2024 sank die Leistung jedoch auf 9,65 MWh, was unter dem Durchschnitt liegt. Mögliche Ursachen für diese Schwankungen sind Witterungseinflüsse, leichte Verschmutzungen oder eine beginnende, wenn auch geringe Modulalterung. Letzteres kann aufgrund des jungen Alters der im Herbst 2017 installierten PV-Anlage weitgehend ausgeschlossen werden.

Stromverbrauch und Eigenproduktion im Jahr 2024

Im Jahr 2024 lag der Gesamtstromverbrauch des Haushalts bei 8,68 MWh. Davon wurden 3,82 MWh (44 %) durch die Eigenproduktion gedeckt, während 4,86 MWh aus dem Netz bezogen werden mussten. Dies entsprach bei einem Strompreis von 25,56 Cent/kWh Kosten von etwa 1.242 Euro. Auf der anderen Seite konnten durch den Eigenverbrauch 977,92 Euro eingespart werden. Zusätzlich wurden 5,62 MWh ins Netz eingespeist, wofür es bei einer Einspeisevergütung von 12,3 Cent/kWh Einnahmen von rund 691 Euro gab.

Die Rolle der Wärmepumpe

Ein großer Teil des jährlichen Stromverbrauchs entfällt auf die Wärmepumpe, die in Kombination mit PTC-Heizelementen für Raumwärme sorgt. Ein PTC oder Halbleiter ist ein elektrisches Bauteil auf Keramikbasis mit temperaturabhängigem Widerstand, welches als Heizelement verwendet wird. Sein positiver Temperaturkoeffizient (engl.: positive temperature coefficient) lässt den Strom bei niedrigen Temperaturen besser fließen als bei hohen.

Die Wärmepumpe (Baujahr 2015) kann gemäß den Herstellerangaben bis zu einer Außentemperatur von 10 Grad Celsius eine Raumtemperatur von 20 Grad Celsius erzeugen. Fällt die Außentemperatur darunter, muss zugeheizt werden, damit das Haus nicht sukzessive auskühlt. Genau diese Zusatzheizung über die PTC-Heizelemente verursacht letztlich die höheren Verbrauchswerte in den üblicherweise besonders kalten Wintermonaten zwischen November und Februar.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gesamtverbrauchswerte des Haushalts in der Heizperiode 2023/24. Hier sind allerdings alle Verbraucher inkludiert, d.h. TV, Computer, Küchengeräte, Warmwasserproduktion usw. – eine isolierte Betrachtung des reinen Wärmepumpenverbrauchs samt den PTC-Heizelementen ist technisch nicht möglich, kann jedoch aus Vergleichsdaten mit einem Monat, der nicht in die Heizperiode fällt, annähernd erschlossen werden.

Auswertungen der PV-Anlagen-Software ergeben, dass im Sommermonat Juni 2024 367 kWh verbraucht wurden. Bringt man diesen beispielhaften Stromverbrauch als Näherungswert mit einem Monat der Heizperiode zum Abzug, ergibt sich der geschätzte Verbrauch der Wärmepumpe und der PTC-Heizelemente. Die Werte sind in der Tabelle dargestellt.

| Heizperiode 2023/24 | Gesamtstromverbrauch in MWh | Geschätzter Stromverbrauch der Wärmepumpe in MWh |

| 10/2023 | 0,56 | 0,19 |

| 11/2023 | 0,92 | 0,55 |

| 12/2023 | 1,19 | 0,82 |

| 01/2024 | 1,37 | 1,00 |

| 02/2024 | 0,98 | 0,61 |

| 03/2024 | 0,88 | 0,51 |

Insgesamt belief sich der Heizstromverbrauch in dieser Zeit auf 3,68 MWh, was Heizkosten von etwa 941 Euro entspricht. Eine Generalisierung dieser Ergebnisse ist freilich schwer, da es immer von individuellen Faktoren abhängt, wie stark ein Haushalt heizt und dementsprechend Heizstrom verbraucht. Der eine Haushalt mag eine Raumtemperatur von etwa 21,5 bis 22 Grad Celsius als angenehm empfinden, der andere eine Raumtemperatur darüber oder darunter. Und auch nicht alle Räume werden immer gleich stark beheizt. All diese Parameter fließen zusammen mit den technisch bedingten Verbrauchsdaten einer Wärmepumpe und der PTC-Heizelemente ein.

Herausforderungen und Fazit

Ungeachtet der Anschaffungskosten einer PV-Anlage, die hier nicht Gegenstand der Betrachtung sind, zeigt diese Auswertung, dass die heimische PV-Anlage eine geeignete Möglichkeit darstellt, den Energieverbrauch im Eigenheim zu senken. Allerdings zeigen die Schwankungen der jährlichen PV-Produktion, dass der wirtschaftliche Nutzen von externen Faktoren wie Wetter und Anlagenzustand abhängig ist. Und auch die Selbstdisziplin, die Waschmaschine, den Trockner oder die Spülmaschine möglichst dann laufen zu lassen, wenn die Sonne scheint und somit genügend Strom produziert wird, ist von Bedeutung für die Eigenverbrauchsquote sowie das mögliche Einsparpotenzial.

Ferner muss beachtet werden, dass sich der Energiebedarf in der Heizperiode erhöht, gleichzeitig aber die PV-Produktion zurückgeht, weil im Winterhalbjahr zum einen die astronomisch mögliche Sonnenscheindauer reduziert sowie mehr Wolkenbildung zu verzeichnen ist. Dies führt zu einem verstärkten Netzbezug und zeigt eine typische Herausforderung für Haushalte, die auf Wärmepumpentechnologie in Verbindung mit einer PV-Anlage setzen.

Abschließend sei noch erwähnt, dass die Batterie des analysierten Haushalts ohne erkennbaren Grund kaputtgegangen ist. Dank der zehnjährigen Herstellergarantie wurde diese zwar kostenlos ersetzt. Sollte das allerdings nach Ablauf der verbleibenden vier Restgarantiejahre wieder passieren, sind gut 3.000 Euro für eine neue Batterie zuzüglich Einbau- und Entsorgungskosten der alten Batterie fällig. Solche Schäden, die übrigens auch am notwendigen Wechselstromrichter auftreten können, beeinträchtigen die Amortisationszeit der gesamten PV-Anlage. Und auch die steuerliche Berücksichtigung der PV-Anlage ist mit einem gewissen Verwaltungs- und Kostenaufwand verbunden.